Les textes de la haute juridiction suffisent-ils à garantir son fonctionnement après le décès de son président? Yaya Niang analyse les carences juridiques qui pourraient forcer l’institution à « invoquer son statut de régulateur » pour combler les vides

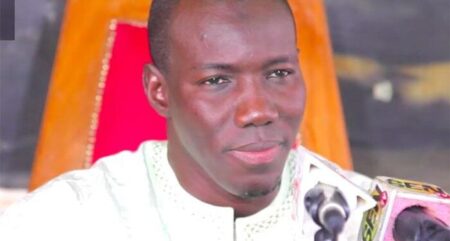

Enseignant-chercheur en Droit public à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Dr Yaya Niang donne son avis argumenté sur l’impact que pourrait avoir le rappel à Dieu du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara.

Il partage son analyse sur le fonctionnement de cette institution saisie la semaine dernière, par un groupe de députés de l’opposition d’un recours contre la loi dite interprétative.

Spécialiste du droit constitutionnel, Dr Yaya Niang a également précisé au sujet de ce recours qu’il appartiendra au Conseil constitutionnel d’apprécier souverainementles moyens pour aboutir à une conclusion : la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité de la loi soumise à son examen.

Conseil constitutionnel : quelle gouvernance après la disparition de son président ?

« Les textes restent sommaires et évasifs sur cette question. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait invoquer son statut de régulateur ou adopter une interprétation large pour assurer la continuité, comme il l’a déjà fait dans le passé.

Du point de vue du caractère évasif des textes, on peut invoquer la loi organique numéro 2016- 23 du 14 juillet 2016 sur le Conseil constitutionnel et le décret numéro 2021-300 du 25 février 2023 portant approbation du règlement intérieur de la juridiction constitutionnelle.

En effet, la loi organique précitée dispose en son article 23 que « si l’un des membres du Conseil, temporairement empêché, est le Président, le vice-président assure l’intérim ». Il apparait ainsi que cette disposition évoque l’intérim du président du Conseil constitutionnel lorsque survient son empêchement temporaire. Or, nous sommes en présence d’un décès, soit un empêchement définitif.

L’application de cette disposition pourrait donc être écartée sauf interprétation extensive

Cependant, le décret susmentionné, portant approbation du règlement intérieur du Conseil constitutionnel, se contente d’évoquerl’intérim, en cas d’absence et d’empêchement du président, sans en préciser le caractère temporaire. Plus précisément, l’article 3 du règlement intérieur édicte qu’« en cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim est assuré par le vice-président, ou à défaut, parle membre le plus ancien ».

Par interprétation, le décès peut entrer dans le champ d’application de cette disposition dès lors que l’empêchement n’a pas été qualifié. Dans ce cas précis : « temporaire ».

Il en résulte que l’empêchement évoqué dans cet article peut aussi bien être temporaire que définitif.

S’il est admis que le décès est considéré comme un empêchement définitif, l’on pourrait en conclure, dans ce cas d’espèce, que l’intérim pourrait être assuré soit par le vice-président, soit parle doyen d’âge lorsque le vice-président est empêché ».

Du point de vue jurisprudentiel, il faut rappeler que, dans le passé, lorsque le Conseil constitutionnel s’était retrouvé dans une situation où sa composition n’était plus conforme aux textes pour pouvoir délibérer valablement, la juridiction constitutionnelle a invoqué son statut de régulateur pour se passer de la contrainte textuelle. C’est dire que l’œuvre jurisprudentielle pourrait combler la carence textuelle.

Recevabilité du recours déposé par l’opposition contre la loi interprétative

« La question de recevabilité ne devrait pas se poser. C’est l’examen des conditions de forme qui aboutit à la recevabilité. Un recours est recevable dès qu’il est introduit devant la juridiction compétente dans les conditions prescrites par les textes, plus précisément l’article 74 de la Constitution.

Ce sont des conditions liées aux délais (six jours francs après l’adoption de la loi) et à la qualité des requérants (seize députés au moins).

Lorsque ces conditions seront remplies, le Conseil constitutionnel jugera le recours recevable. Ensuite, se prononcera sur la question de fond, qui est celle de savoir si les moyens juridiques invoqués à l’appui du recours sont de nature à conclure á l’inconstitutionnalité de la loi dite interprétative.

C’est la solidité et la pertinence des moyens soulevés qui en détermineront la portée.

Ils peuvent se porter sur le principe d’égalité, la nature de la loi déférée, de son objet modificatif ou interprétatif et de son caractère intelligible ou inintelligible.

Il appartiendra au Conseil constitutionnel d’apprécier souverainement les moyens pour aboutir à une conclusion : la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité de la loi soumise à son examen ».

Il est donc clair que la suite des événements sera largement conditionnée par la teneur des moyens avancés.

seneplus