Derrière la révélation de la dette « cachée » de 7 milliards de dollars se cache un jeu d’influence où le Fonds apparaît à la fois comme censeur et complice d’un système financier bâti sur des promesses d’hydrocarbures qui tardent à se concrétiser

Le Fonds monétaire international vient de confirmer l’existence d’une dette cachée de 7 milliards de dollars au Sénégal, accumulée entre 2019 et 2024 sous la présidence de Macky Sall.

Cette annonce, qui fait suite aux révélations de la Cour des comptes le mois dernier, soulève pourtant une question fondamentale : comment une telle situation a-t-elle pu échapper à la vigilance d’une institution financière internationale connue pour sa rigueur ?

Une information « différée » plutôt que « dissimulée »?

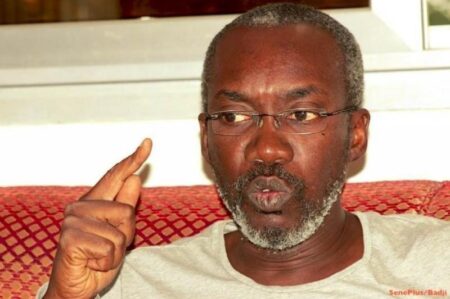

L’économiste Yves Ekoué Amaïzo, président du think tank Afrocentricity, apporte un éclairage nuancé sur cette situation apparemment paradoxale. « Le représentant du FMI ne parle pas justement de dissimulation ou de cachette. Ils sont beaucoup plus prudents car ce sont des gens qui sortent des organisations internationales. Ils parlent plutôt de comptes où l’information a pu être différée, » explique-t-il à RFI.

Cette distinction terminologique n’est pas anodine.

Elle révèle la posture ambiguë du FMI qui, tout en pointant désormais du doigt cette dette non comptabilisée, semble chercher à minimiser sa propre responsabilité dans cette affaire.

« Est-ce que le FMI n’était pas au courant? J’en doute.

Ce n’est pas possible. Lors des discussions, tout ceci se sait, » affirme catégoriquement M. Amaïzo. Cette déclaration met en lumière le premier aspect du double jeu de l’institution : comment le FMI, qui impose un processus rigoureux de sept étapes avant d’accorder un prêt, aurait-il pu ignorer l’existence de ces 7 milliards de dollars?

Le pari risqué sur les hydrocarbures

Le second aspect de cette ambivalence concerne les projections économiques du Sénégal. « C’est ce même FMI qui a donné des statistiques très intéressantes, croissance économique et autres pour le Sénégal, justement sur la base de ces rentrées d’argent aux recettes du pétrole et des hydrocarbures, » rappelle l’économiste.

En d’autres termes, le FMI a non seulement fermé les yeux sur cette dette « différée », mais a également cautionné la stratégie financière du gouvernement Sall basée sur des revenus pétroliers et gaziers futurs. Une stratégie qui s’est révélée problématique puisque, comme le précise M. Amaïzo, « les premières recettes ne vont démarrer que cette année, voire peut-être fin d’année, début de l’année prochaine. »

Cette situation met en évidence un mécanisme pernicieux : en autorisant implicitement le Sénégal à reporter la comptabilisation de certaines dettes en prévision de recettes futures, le FMI a contribué à créer une fiction budgétaire qui éclate aujourd’hui au grand jour.

Entre supervision financière et non-ingérence politique

Le FMI justifie généralement sa position par un principe de non-ingérence : « Le problème du FMI, ce n’est pas d’aller s’ingérer dans les affaires politiques du gouvernement, mais de s’assurer que la dette en question, ou la partie de la dette en question, si le gouvernement s’engage à la régler et promet de le faire, ça ne pose pas de problème. »

Cette posture révèle une contradiction fondamentale. D’un côté, l’institution impose des « conditionnalités » strictes, exigeant des États qu’ils « suivent une politique économique libérale ». De l’autre, elle se retranche derrière le principe de souveraineté nationale lorsque surgissent des problèmes de transparence financière.

Les vrais enjeux pour le nouveau gouvernement sénégalais

Pour le nouveau gouvernement sénégalais, les conséquences de ce double jeu du FMI pourraient être lourdes. L’expert anticipe des pressions considérables : « Le FMI et ceux qui sont derrière le financement du budget pour le Sénégal vont reposer des conditions qu’on ne change pas les contrats qui suivent. »

Cette situation place le Sénégal dans un dilemme : soit accepter l’héritage contractuel du régime précédent, potentiellement défavorable aux intérêts nationaux, soit risquer de s’aliéner les institutions financières internationales en renégociant ces accords.

Un système qui dépasse le cas sénégalais

L’affaire sénégalaise illustre un problème systémique plus large concernant le rôle des institutions financières internationales dans les pays en développement. Le FMI, censé être le gardien de la stabilité financière mondiale, se retrouve régulièrement dans une position ambiguë, à la fois juge et partie dans les stratégies économiques des États qu’il supervise.

Cette ambivalence est particulièrement problématique pour les pays africains riches en ressources naturelles.

En encourageant des projections optimistes basées sur l’exploitation future de ces ressources, le FMI participe parfois à la création de bulles budgétaires qui, lorsqu’elles éclatent, sont présentées comme des manquements à la transparence de la part des gouvernements locaux.

Le cas du Sénégal rappelle ainsi que la dette publique n’est pas qu’une question technique, mais un enjeu profondément politique où les responsabilités sont souvent partagées entre les gouvernements nationaux et les institutions financières internationales qui les supervisent – avec, trop souvent, un double discours qui finit par peser sur les populations.

seneplus