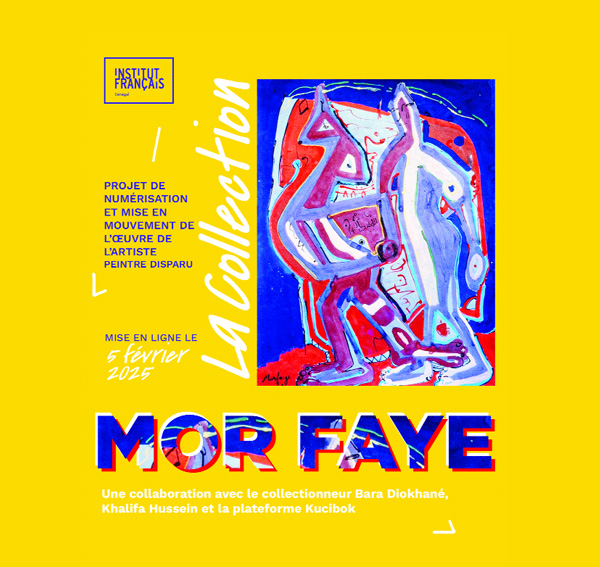

C’est un artiste au talent immense, mais que la mort a fauché prématurément en 1984. Trente ans après, Mor Faye et son œuvre revivent à travers le numérique. 300 de ses œuvres sont désormais en ligne sur la plateforme «Kucibok», grâce à une collaboration entre l’Institut français et le collectionneur Me Bara Diokhané qui, depuis la mort de l’artiste, œuvre à préserver ce patrimoine.

Mor Faye, cet artiste trop tôt disparu, revient à la vie par la magie du numérique. 300 œuvres numérisées de l’artiste sont désormais disponibles sur la plateforme Kucibok. Chaque mois, 50 œuvres de l’artiste seront mises en ligne, informe l’Institut français du Sénégal qui porte ce projet, en collaboration avec le collectionneur Bara Diokhané et le photographe Khalifa Hussein

. «Cette initiative contribue à la valorisation et la mise en circulation du patrimoine artistique sénégalais.

L’interface présente plus de trois-cents œuvres numérisées, sur la base de diapositives appartenant au collectionneur et juriste Bara Diokhané. Ces diapositives, qui retracent des moments forts de l’œuvre de l’artiste plasticien Mor Faye, sont des témoignages visuels précieux d’une œuvre importante de l’artiste sénégalais appartenant à l’école de Dakar», indique un communiqué de presse de l’Ifs.

Responsable du Pôle Image, Ken Aïcha Sy indique que «cette démarche s’inscrit dans une volonté de mettre en mouvement un patrimoine immatériel pour permettre au public de prendre connaissance du legs de cet artiste multidimensionnel qui est décédé assez jeune et qui, dans l’histoire de l’art sénégalais, est retenu comme un artiste assez prolifique, visionnaire, en avance sur son époque».

Mor Faye «le rebelle»

A l’origine de cette opération, la fascination d’un collectionneur pour un artiste. Bara Diokhané découvre presque par hasard les œuvres de Mor Faye. Mort en 1984 à l’âge de 37 ans, il laisse derrière lui une production artistique qui commence à se disperser puisque mal conservée ou même détournée par certains proches. C’est dans ces conditions que le collectionneur entre en scène.

Une première exposition de Mor Faye a lieu en 1991, 7 ans après sa mort.

Des soixante-cinq ou soixante-six œuvres exposées à la Galerie 39 de l’Institut français, 57 avaient été achetées, se rappelle Bara Diokhané. «J’ai acheté tous les invendus, toutes les œuvres, aux mains de la famille, et je les ai gardés. C’était un acte certainement pas commercial, mais surtout de préservation.»

Mor Faye appartient à la première génération d’artistes formés dans le contexte post-indépendance, alors que le Sénégal, sous la Présidence de Léopold Sédar Senghor, s’affirme comme un foyer culturel de la négritude et de la modernité africaine, affirme l’Ifs.

Considéré comme étant de l’école de Dakar, l’artiste se démarque pourtant des canons de cette école promus par le premier Président du Sénégal, Léopold Sedar Senghor.

«Je trouve qu’il appartient plus à la génération de rupture, à savoir les El Sy, Fodé Camara. Parce qu’en réalité, il n’est pas du tout dans une approche qui est liée à la recherche nègre. Il rejoint plutôt la démarche artistique et le mouvement qui a été mis en œuvre par Iba Ndiaye, et pas trop celui des Pape Ibra Tall», souligne Ken Aïcha Sy.

Ses choix artistiques vont ainsi contribuer à son isolement. Dans cette époque où les canons esthétiques dictés par Senghor servaient de bible aux artistes, Mor Faye ne bénéficiera pas de la main généreuse du Président. Il ne vivra pas vraiment de son art. Pourtant, ses œuvres, «d’une intensité remarquable», fascinent encore aujourd’hui les amateurs d’art. Parmi les plus doués de son époque, c’est à l’âge de 19 ans à peine qu’il participe au Festival mondial des arts nègres, en 1966.

«Ses œuvres continuent de fasciner les amateurs et les critiques d’art, qui voient en lui un précurseur de l’avant-garde sénégalaise et un artiste dont l’authenticité transcende les catégories stylistiques. Mor Faye est souvent perçu comme un symbole de la complexité et des tensions propres à l’art africain moderne», indique l’Ifs. «Quand on voit ce style, diffèrent du style de l’époque qui voulait imposer l’esthétique nègre, on comprend pourquoi il était un peu à côté. Il n’était pas protégé par le Palais.

Il ne faisait pas de parallélisme asymétrique, c’était plutôt un rebelle», témoigne Me Diokhané, qui enchaîne les anecdotes sur Mor Faye.

Quelque peu affecté par cette mise à l’écart, Mor Faye passera de multiples séjours en hôpital psychiatrique. Mais le professeur d’éducation artistique aura quand même réussi à marquer son époque. Parmi ses élèves, Amadou Diaw, le fondateur du Musée de la photo de Saint-Louis, et l’artiste El Sy.

Le problème de la conservation

Avec cette mise en ligne rendue possible par l’Institut français, Me Bara Diokhané peine à contenir sa joie. Depuis trente ans qu’il porte l’œuvre de Mor Faye, quelques expositions ont été rendues possibles grâce à son entregent. «J’ai fait surtout des expositions non commerciales, une exposition à la Banque mondiale, dans des institutions et des universités, mais aux Etats-Unis parce que je vivais là-bas», raconte-t-il. Aujourd’hui, la mise en ligne des œuvres de Mor Faye permettra à des chercheurs, des critiques et autres amateurs d’art d’y accéder.

«En découvrant ce petit trésor, je me suis dit qu’il fallait absolument faire une numérisation pour permettre une sauvegarde de ce qui est la seule archive du genre sur l’artiste.

Et c’est donc une archive qui est essentielle», souligne Ken Aïcha Sy. Cette initiative met en lumière les difficiles conditions de préservation des œuvres d’art de nos artistes. En l’absence d’infrastructures et de politiques publiques de conservation, les initiatives personnelles des collectionneurs ne suffiront jamais à préserver un patrimoine de grande importance.

lequotidien